আমার মা

ছোটবেলায় কী ছিল আপনার স্বপ্ন? বড় হয়ে কী হতে চেয়েছিলেন? স্মিত হেসে জবাব দিলেন এ প্রশ্নের : একদম ছোটবেলায় আমি দোকানদার হতে চেয়েছিলাম। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখতাম দোকানে থরেথরে চকলেটের বৈয়াম সাজানো। মনে হতো, আরে দোকানী হলে তো সব চকলেট আমার। বিনি পয়সায় চকলেট খেতে পারবো, যখন ইচ্ছা হয়, তখন। একটু বড় হয়ে ‘এইম ইন লাইফ’ বদলে গেল। এবারের স্বপ্ন : ট্রেনের ড্রাইভার হওয়া। ওরে বাবা! একজন মানুষ এত বড় একটা জিনিস চালায়। না জানি তার কত ক্ষমতা! ড্রাইভারকে মনে হতো বুঝি রাজা। স্কুলে পড়ার সময় স্বপ্ন দেখতাম পাইলট হওয়ার। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ হল। খবরের কাগজে, রেডিওতে পাকিস্তানিরা প্রচার চালাতো তাদের যুদ্ধ বিমান বোমা ফেলে ভারতের কত বাড়িঘরে, কত স্থাপনায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ করেছে, মানুষ খতম করেছে। এসব শুনে মনে হলো, বিমানের পাইলটরা বুঝি শুধু বোমাই মারে। কাজ নেই পাইলট হয়ে। সুতরাং এটাও বাদ।

স্বপ্নচারিতায় বিবর্তন ঘটেছে আরো। আমার এক আত্মীয় ছিলেন বনসংরক্ষক, আরেকজন প্রধান বন-সংরক্ষক। তাঁদের কাছ থেকে অনেক গল্প শুনেছি বনজঙ্গলের। সেসব গল্পে থাকতো রহস্যের হাতছানি। ভাবতাম, বড় হলে আমি ফরেস্ট রেঞ্জার হবো। বন দস্যুদের পাকড়াও করবো। কাছে থেকে বাঘ দেখব : রাত বিরাতে ভয়ঙ্কর সব জঙ্গলে ঘুরে বেড়াব।

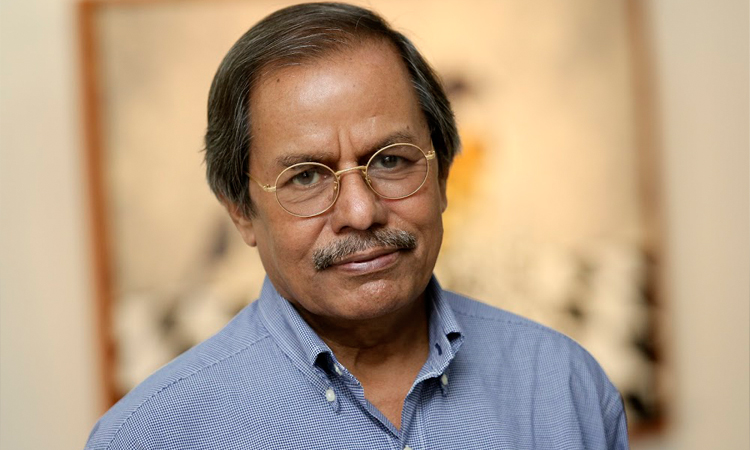

নাহ, এসব পেশায় কোনোটিতেই শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়নি তাঁর। তেইশ বছর বয়সে শিক্ষকতাকে জীবনের ব্রত হিসেবে বেছে নিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগ থেকে অবসর নেওয়ার পরও নিজকে যুক্ত রেখেছেন শিক্ষকতায়। বলছি অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের কথা। তিনি গল্পকার, কলামিস্ট, সুবক্তা, নন্দনতত্ত্বের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাতা, শিল্প সমালোচক।

কথাশিল্পী ও অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের সঙ্গে অনন্যা’র আলাপচারিতার অংশ নিয়েছেন কবি হাসান হাফিজ।

প্রশ্ন : আপনার মায়ের ব্যক্তিত্ব আপনার জীবনে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে করেন?

উত্তর : আমার মায়ের ব্যক্তিত্বে কোমল যেমন ছিল, কঠিনও ছিল, কিন্তু কঠিনের পরিচয়টা সবসময় তিনি মুলতবি রাখতেন। সেটার প্রকাশ হত তাঁর কাজের ক্ষেত্রে। আমার জন্মের পাঁচ বছর আগে থেকেই মা শিক্ষকতার কাজ করতেন, ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত করে গেছেন। সিলেট সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াতেন। মেয়েরা তাঁকে ভালোবাসতো, ভয়ও করত। তবে শিক্ষককে ভয় পাওয়াটা তখন সংস্কৃতির একটা অংশ ছিল। আমার ব্যক্তিত্বেও কঠিন আর কোমলের সহ-অবস্থান। মা’র মতোই, কোমলটাই বেশি–কঠিনের প্রকাশটাও আমার কাজে। আমার ছাত্র-ছাত্রীরা সেটি দেখে — যখন তারা অমনোযোগী হয়, পড়াকে অবহেলা করে, নিয়মানুবর্তিতাকে তুচ্ছ করে।

পেছন দৃষ্টিতে আমার মা’কে একজন উত্তরাধুনিক মানুষ বলে মনে হয়। বিষয় আশয়ে তাঁর বিশ্বাস ছিল না, সংসার জীবনেও কিছুটা উদাসীন ছিলেন। কিন্তু মাসের বাজারটা সব সময় হয়ে যেত, আমাদের জামা-কাপড়, বইপত্রের জোগান হয়ে যেত। এক হাতে গল্পের বই, অন্য হাতে খুন্তি নিয়ে তিনি রান্না করতেন, যেন-তেন আয়োজনে, কিন্তু খাবারটা হত বড়ই সুস্বাদু। এই উদাসীনতা, কিন্তু তার আড়ালে নিজের কাজটি চাপা না পড়ে যাওয়া, ভালো-মন্দের বিচার না করে সবকিছুকে সহজে নেয়া– এসব ছিল আমার মা’র চরিত্রের সহজাত বৈশিষ্ট্য। আমি যেসব তাঁর থেকে পেয়েছি।

প্রশ্ন : আপনি বর্তমানে যে অবস্থানে রয়েছেন, সেক্ষেত্রে আপনার মায়ের অনুপ্রেরণা ও অবদান কতখানি? আপনার অর্জিত সাফল্যের নেপথ্যে তাঁর ভূমিকা কেমন?

উত্তর : মা কখনো কোনো বিষয়ে জোর খাটাতেন না। সেজন্য তাঁর অনুপ্রেরণা ছিল একটু ভিন্ন ধরনের। আমরা যা করতে চাইতাম, করতে ভালো লাগত, তার প্রতি মা’র একটা সমর্থন থাকত। সেটিই ছিল অনুপ্রেরণা। তিনি কখনো রাত জেগে পড়তে বলতেন না; টেবিলে বসে পড়ছি, আর মা গায়ে পাখার বাতাস দিচ্ছেন, অথবা এক গ্লাস দুধ নিয়ে এসে খাওয়াচ্ছেন–এসব কখনো হয়নি। কিন্তু আমাদের ইচ্ছামত সময়ে পড়তে দিতেন। সেটিই ছিল অনুপ্রেরণা।

মা চেয়েছিলেন আমি ডাক্তার হই। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়া শুরু করলাম। একবারও এ নিয়ে কোনো বিরক্তি বা রাগ দেখাননি। শুধু বলেছেন, ফলটা যদি ভালো হয়, তাহলে ভালো হয়। সেটিই অনুপ্রেরণা। পড়াশোনা শেষে বড় অংকের বেতনে আন্তর্জাতিক সংস্থায় চাকরি না করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেছি ৫০০ টাকা বেতনে। মা সানন্দ সম্মতি দিয়েছেন। নিজের পছন্দে বিয়ে করেছি। সানন্দ-সম্মতি দিয়েছেন। এসবই অনুপ্রেরণা। আমি মনে করি আমার ওপর মা’র যে বিশ্বাস ছিল, তা আমি রাখতে পেরেছি। মা তাতে সন্তুষ্ট হয়েছেন। এটি আমার জীবনের ভিত গড়ে দিয়েছে।

মা সাফল্য-অসাফল্য নিয়ে ভাবতেন না। ভালো মানুষ হয়েছি কিনা, সেটিই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা। সেজন্য সাফল্য বিষয়টা আমার প্রথম বিবেচনা কোনো দিন ছিল না। তবে আমি যা হয়েছি, তার পেছনে মা’র ভূমিকাটা ছিল বিশাল।

প্রশ্ন : মাকে আপনি কখনো মিস করেন?

উত্তর : করি। অবশ্যই করি। তবে মায়ের কাছ থেকেই শিখেছি, কোনো কিছু নিয়ে তাড়িত না হতে। মা অদৃশ্যে আছেন, আমাদের দেখছেন–এটি কেন জানি এখনও বিশ্বাস করি। সেজন্য তাঁর অভাবটা কখনো তীব্র হয় না। বাড়ি থেকে দূরের যাত্রায় বেরুলে মা মাথায় হাত রেখে ফি-আমানিল্লাহ বলে একটা ফুঁ দিতেন। আমাদের সবাইকেই। এখনও দূর যাত্রায় বেরুলে মনে হয়, মা তা করছেন। চোখ বুজলেই শুনি আস্তে করে বলছেন, খোদা হাফেজ।

মা তাঁর উপস্থিতিকে কখনো সরব করেননি। সেজন্য তাঁর অনুপস্থিতিটা সরব নয়। সেটি একটি মৃদু এবং কোমল অনুভূতি, চোখে তা পানি আনে না, একটা কোমল ছোঁয়া বরং তা মনের ওপর বুলিয়ে যায়।

প্রশ্ন : আপনার মায়ের রান্নার কথা বলুন। তাঁর করা কোন কোন রান্না আপনার বিশেষ পছন্দের, অনুগ্রহ করে বলবেন কি?

উত্তর : আমার মায়ের রান্নার হাত ছিল অতুলনীয়। সবজি থেকে নিয়ে কোর্মা কালিয়া–সবই রাঁধতেন। আগেই বলেছি, খুব যে আয়োজন করে, যত্ন করে, তৈরি হয়ে রাঁধতেন, তা নয়। ঈদ-পার্বণে অবশ্য বেশ আয়োজন করে রাঁধতেন, যেহেতু ওইসব রান্নার দাবি ছিল আলাদা। তারপরও তাঁর রান্নার কাজের মেজাজটা ছিল কিছুটা এড-হক ধর্মী। বাড়িতে রান্নার লোক থাকলে মা রান্নাঘরে খুব একটা যেতেন না, না থাকলে তিনিই রাঁধতেন। সারাদিন শিক্ষকতা করে আবার হেঁসেল ঠেলাও কঠিন কাজ ছিল। কিন্তু মা তা সহজ করে ফেলতেন তার আপাত উদাসীনতা দিয়ে। একটা উপন্যাস পড়ছেন এক হাতে ধরে, অন্য হাতে চামচ-খুন্তি নাড়ছেন–এ ছিল আমাদের জন্য পরিচিত দৃশ্য। কিন্তু রান্না হত কী অপূর্ব। সাতকরা দিয়ে গরুর মাংস, ঝাল মুর্গির ঝোল, পাবদা মাছের কিছু পদ, ঘন ডাল, যাকে কেন জানি আমরা ‘বাট্টি’ ডাল বলতাম, টমাটোর অপূর্ব টক, যাকে সিলেটে খাট্টা বলা হয়, একমাত্র সিলেটেই পাওয়া যায় এরকম এক শাক লাই শাক আর সিন্ধ শোল মাছ দিয়ে একটা অদ্ভুত সালাদ এবং অবশ্যই শুঁটকির নানা রেসিপি অনুযায়ী রান্না। ঈদের রান্না মা করতেন একটু যত্নে, কারণ মেহমান। বাড়িতে মেহমান এলেও রান্নাটা আয়োজনের হত। আমাদেরও রান্নাটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন, মৌলিক রান্নাটা। আমার রান্নাকে আমি নিজে ‘বি’ বা ‘বি মাইনাস’ দিলেও মায়ের কাছ থেকে শেখার কারণ অন্যের কাছে ‘বি+’ বা কোনো কোনো সময় ‘এ মাইনাস’ হয়ে যায়। ঈদের আগের রাতে মা পোলাও কোর্মা রাঁধতেন, বিশেষ কোনো কোনো দিনেও রাঁধতেন, খাস্তা পরোটা, যাকে আমরা ভাইবোনেরা ‘পরীস্থানি পরোটা’ বলতাম– সেগুলো দারুণ ভালো লাগত। ডিমটিম দিয়ে ভাত বিরান নামে একটা ডিশ করতেন, বন্ধের দিন বেলা এগারোটার দিকে খেতাম। এরকম সুখাদ্য চৈনিক দোকানের ফ্রাইড রাইসও না।

প্রশ্ন : আপনার মায়ের কোন কোন গুণ আপনাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে?

উত্তর : জীবন বিষয়ে নির্লিপ্ততা, বিষয়- উদাসীনতা, পড়ার প্রতি ভালোবাসা; তাঁর নিভৃত এবং নিমগ্ন ধর্মচর্চা, শিক্ষকতার প্রতি তাঁর নিষ্ঠা — এসবই আমার মা’র বড় গুণ ছিল।

প্রশ্ন : মাকে নিয়ে কোনো মর্মস্পর্শী বা অত্যন্ত আনন্দঘন কোনো ঘটনা থাকলে বলুন।

উত্তর : যতবার মা অসুস্থ হতেন (হাসপাতালে গিয়েছেন কয়েকবার, বিশেষ করে শেষ জীবনে) ততবার আমরা খুব ভয়ে ভয়ে থাকতাম, সুস্থতায় ফিরে এলে আনন্দঘন হত সময়টা। একাত্তরের এপ্রিলে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই চট্টগ্রামে তাঁর তিন ভাইয়ের সবচেয়ে ছোট ভাইটিকে বিহারিরা মেরে ফেলে। সেই সংবাদ পেয়ে মা ভেঙে পড়েছিলেন। সেরকম মর্মস্পর্শী মুহূর্ত আমার জীবনে আসেনি। একাত্তরে সিলেট ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার দু’মাস পর শোনা গেল, আমাদের বাড়িটা পুড়িয়ে দিয়েছে। মা আঘাত পেয়েছিলেন। কিন্তু কাঁদেন নি। ফিরে এসে বাড়িটা অক্ষত (যদিও অনেক জিনিসপত্র চুরি হয়ে গিয়েছিল) দেখে মা খুশি হয়েছিলেন। আনন্দের স্মৃতি, আমার পরীক্ষার ফল শুনে মা’র খুশি হওয়াটা। পরিবারের কেউ ভালো কিছু করলে মা খুশি হতেন। সেসবই আনন্দের স্মৃতি।

প্রশ্ন : মায়ের স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখবার ব্যাপারে আপনার কোনো ধরনের উদ্যোগ আছে কি? যদি থেকে থাকে, তাহলে পাঠকবৃন্দের সঙ্গে সেটা শেয়ার করার জন্যে অনুরোধ জানাই।

উত্তর : আমার মা তাঁর জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু নিজেকে নিয়ে তাঁর কোনো আবেগ বা উচ্চাশা ছিল না। নিজেকে আড়াল রাখতেই পছন্দ করতেন। সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের সময় সিলেট যাতে পূর্ব বাংলায় আসে, সে ব্যাপারে অনুষ্ঠিত গণভোটে তিনি অনেক মানুষকে (বিশেষ করে তাঁর ছাত্রীদের পরিবারগুলোকে) সক্রিয় হতে প্রচারণা করেছেন। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় সিলেটে তিনি তাঁর কিছু সহকর্মীর সঙ্গে কাজ করেছেন। কিন্তু এ নিয়ে তাঁর কোনো উচ্চবাচ্য ছিল না। দায়িত্ব হিসেবে যা করেছেন, তার জন্য চাওয়া-পাওয়ার কিছু থাকতে পারে, তিনি তা ভাবতেন না। সেজন্য মাকে আমরা সেভাবে দেখেছি, সেই দেখাটা দেখতেই আমাদের তিনি শিখিয়েছেন। মা’র স্মৃতি আমাদের পরিবারের মধ্যেই বেঁচে থাকবে, এটিই মনে করি তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা আর সম্মান দেখানোর প্রকৃত পথ। তাঁর নামে একটা স্কুল করার কথা ভাবলে তিনিই প্রথম বিব্রত হতেন।

মা বেঁচে আছেন তাঁর অসংখ্য ছাত্রীর মধ্যে। যারা বেঁচে আছেন, তাদের স্মৃতিতে। চার বছর তিনি কুমিল্লার ফয়জুন্নেসা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন। সেই স্কুলের মা’র এক ছাত্রী, আমার থেকে দশ বছরের বেশি বয়স যার, আমাকে একদিন বলেছিলেন, মা তাঁকে বাংলা হাতের লেখা শিখিয়েছিলেন। তিনি প্রতিদিন কিছু না কিছু লিখতেন, আর মাকে স্মরণ করতেন।

আমার মা’র হাতের লেখা ছিল মুক্তার মতো। তাঁর মামা সৈয়দ মুজতবা আলীর মতো। তাঁর মামা ছিলেন তাঁর জীবনের এক বড় অনুপ্রেরণা।

প্রশ্ন : আপনার এবং ভাইবোনদের জন্যে মায়ের ত্যাগ-তিতিক্ষার কোনো স্মরণীয় ঘটনা আছে কি?

উত্তর : মা সারা জীবনই আমাদের জন্য দিয়ে গেছেন। দেয়ার তুলনায় নেয়াটা খুবই কম। আমরা দিয়েছি ভালোবাসা। আমার মেজ ভাই সৈয়দ জাফরুল ইসলামের সঙ্গেই মা সারাজীবন থেকেছেন। মেজদা আর ভাবী দেখাশোনা করে রাখতেন। তাঁদের প্রতি এজন্য আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

মা সেই ১৯৪৫-৪৬ সালে স্কুলে চাকরি নিয়েছিলেন বাবার গুরুতর অসুখের কারণে। বাবা প্রায় যেতে বসেছিলেন। সেজন্য কিছুদিন মা-ই ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। বাবা বলতেন, আমার মা যদি ওই সময় সংসারের হাল না ধরতেন, তিনি তো যেতেনই, বাকিরাও ভেসে যেতেন। তাহলে অবশ্য আমার এবং আমার ছোট তিন ভাই বোনের জন্মও হত না! মা প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করেছেন। প্রতিটি ত্যাগের ঘটনাই স্মরণীয়। কোনটা রেখে কোনটা বলব?

প্রশ্ন : আপনার মায়ের দেওয়া কোনো বিশেষ পরামর্শ বা টিপসের কথা কী মনে পড়ে? কোনো উল্লেখযোগ্য উক্তি কী আপনাকে তাড়িয়ে ফেরে?

উত্তর : মার সম্পর্কে যা আমাদের সবচেয়ে ভালো লাগত– আমাদের একেবারে নিজেদের মতো গড়ে ওঠার ব্যাপারে তাঁর উদার সম্মতি, সেজন্য বাধা-অনুশাসন-শাসন–এসব তাঁর তরফ থেকে ছিল না। ছিল বরং উদার প্রশ্রয়। এজন্য মা পরামর্শও তেমন দিতেন না। ধরেই নিতেন, পড়াশোনা করব, মানুষকে ভালোবাসব ইত্যাদি। সারাদিন নিজেদের মতো চলার সম্মতি ছিল মা’র তরফ থেকে। এ নিয়ে তাঁর কোনো উদ্বেগ ছিল না। তিনি জানতেন, নিজেদের দেখাশোনা আমরা নিজেরাই করবো। শুধু সন্ধ্যার মধ্যে বাসায় না ফিরলে মা বিচলিত হতেন। এজন্য সন্ধ্যার পর আমরা ভাইবোনদের কেউই বাড়ির বাইরে থাকতাম না। বাইরে যাওয়ার সময় বলতেন, সাবধানে পথ চলিস। পরামর্শটা এখনও মানি।

এজন্য এখনও ঢাকার রাস্তায় খোলা ম্যানহোলগুলির একটাতেও একবারের জন্যও পড়িনি!

প্রশ্ন : সন্তানের জন্যে মায়ের যে সামগ্রিক শ্রম, সাধনা এবং ত্যাগ, সেসবের স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা আজকাল দেখি না। এ-ব্যাপারে আপনার পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ কী, দয়া করে বলবেন?

উত্তর : মা’র প্রতি ভালোবাসাটা একটি প্রাকৃতিক বিষয়। মানুষের মধ্যে যা সহজাত। এর ব্যত্যয় হলে আমি অবাক হই। কেন মানুষ বাবা মাকে কষ্ট দেয়, তা আমি বুঝি না। মা’রা যদি স্বার্থপর হতেন, মানবজাতি সকল অর্থেই ছোট হয়ে যেত। মা’রা ত্যাগ করেছেন, নিজে কষ্ট পেয়ে সন্তানদের সুখে রেখেছেন বলে পৃথিবীতে এখনও সুখ আছে। এসব কথা মানুষ কিভাবে ভুলে যায়? আমার পর্যবেক্ষণ : মানুষ যত স্বার্থপর হচ্ছে– এবং পুঁজির শাসন, পণ্যের সংস্কৃতি, ক্ষমতা ও অর্থের দাপট, দুর্নীতি আর অশ্লীলতায় মনুষ্যত্ব হারাচ্ছে, তত সংসারের বাঁধনগুলো আলগা হচ্ছে। স্বার্থপর মানুষ একটা সীমার বাইরে গেলে নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে, এমনকি বাবা-মাকেও– দেখবে না। সেদিকেই মনে হয় আমরা যাচ্ছি।

আমার মা আমাকে কোনো পরামর্শ দিতেন না। আমিও কাউকে দেই না। শুধু বলি, শৈশবে-কৈশোরে প্রচণ্ড রোগে কাতর আপনার কপালে যদি মা একবারও তার স্নেহের হাতটা রেখে থাকেন, তাহলে সেই স্পর্শের কাছে অকৃতজ্ঞ হওয়াটা ওই সময় যেমন আপনার অসম্ভব মনে হয়েছে, এখনও হওয়া উচিত।